Digitales Programm

Sa 27.05. Lahav Shani

20:00 Konzerthaus

György Ligeti

„Atmosphères“

Aaron Copland

Konzert für Klarinette und Streichorchester mit Harfe und Klavier

Pause

Sergei Prokofjew

„Romeo und Julia“ – Szenen aus dem Ballett op. 64

Besetzung

Lahav Shani, Dirigent

Martin Fröst, Klarinette

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

19.10 Uhr, Ludwig-van-Beethoven-Saal, Konzerteinführung von Steffen Georgi

Konzert mit Deutschlandfunk Kultur, Radioübertragung am 11.06. um 20:03 Uhr

Die Rundfunkübertragung des Auftritts von Martin Fröst erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Sony Classical, einem Label der Sony Music Entertainment.

Kennen Sie Stanley Kubricks Kultfilm „2001: Odyssee im Weltraum“? Falls ja, erkennen Sie das erste Stück dieses Konzertabends – György Ligetis „Atmosphères“ – bestimmt wieder. Zu hören sind außerdem romantische Szenen aus Prokofjews Ballett „Romeo und Julia“ und Aaron Coplands Klarinettenkonzert mit seinem spezifischen, jazzig-amerkianischen Sound.

Texte von © Steffen Georgi

Podcast „Muss es sein?“

György Ligeti

„Atmosphères“

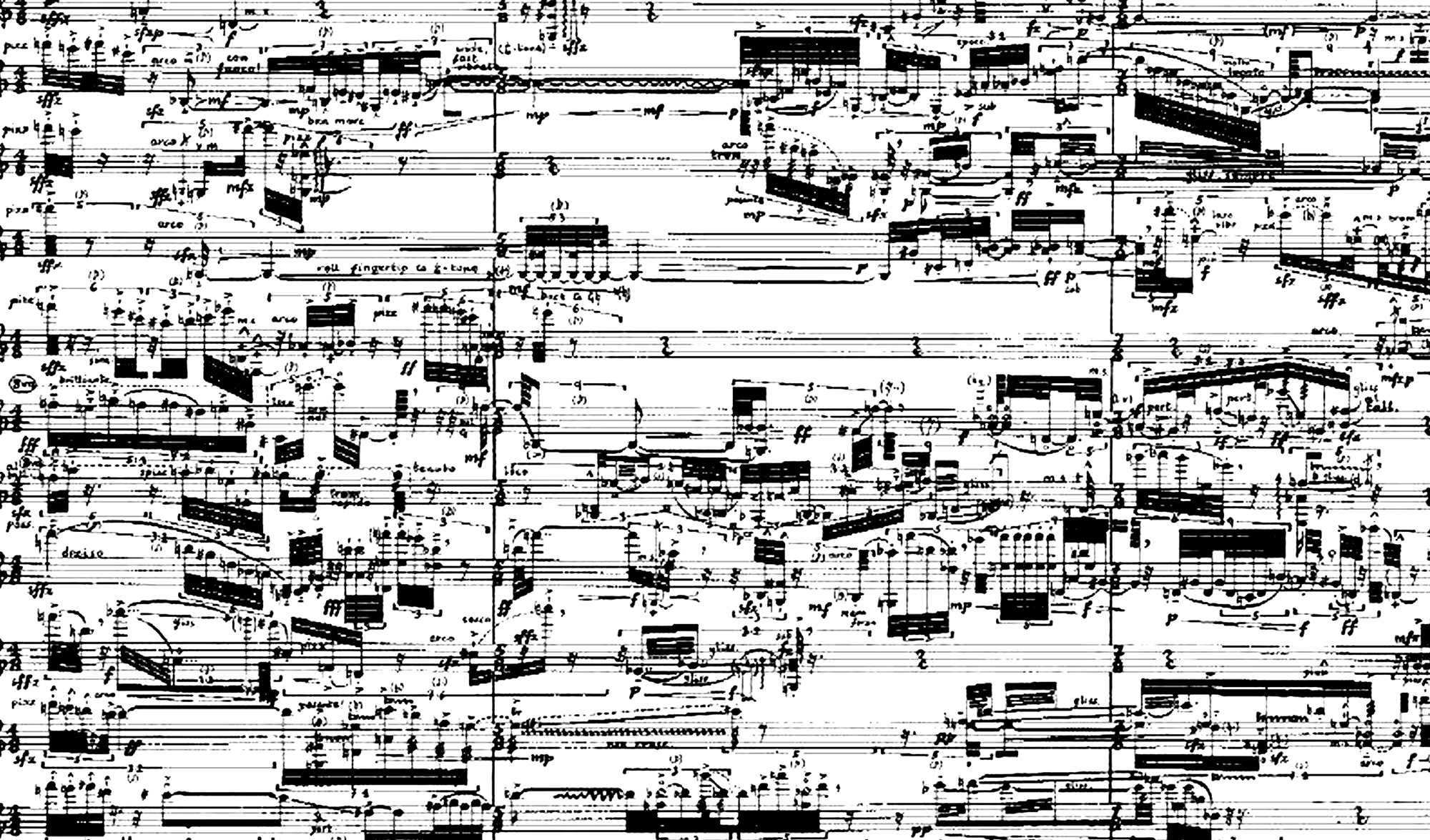

Die Uraufführung der „Atmosphères“ von György Ligeti am 22. Oktober 1961 war eine Sensation.

Selten sind die Farben eindeutig und die Wolkenform selbst verändert sich ständig und auch die Tempi, mit denen sich die Wolken in- oder gegeneinander bewegen. Etwa in der Mitte des Stückes gibt es eine ganz deutliche Kontrastbildung, wenn die Querflöten eine kleine Tonwolke immer weiter in der Tonhöhe nach oben schrauben oder schieben, lauter und lauter werden und dann von einer tiefen Tonwolke der Kontrabässe abgelöst werden.“ (Hufner)

Stanley Kubrick hat Ligetis „Atmosphères“ in seinem Science-Fiction-Film „2001 – A Space Odyssey“ verwendet.

Auch wenn der Komponist davon zunächst keine Kenntnis hatte, freute er sich 2001 in einem Interview: „Als ich dieses Stück komponierte, habe ich nicht an kosmische Dinge gedacht. ,Atmosphères‘ meint nur die Luft. Meine Musik – in Kubricks Auswahl – passt ideal zu diesen Weltraum- und Geschwindigkeitsfantasien.“

Wissenschaftler und Komponist

Das Miterleben von klanglichen Grenzregionen kann gerade auf den mit solchen Dingen unerfahrenen Hörer eine ungeheuer suggestive Spannung ausüben. Das weiß Ligeti und er spielt damit. Aber er ist kein wilder Provokateur.

1923 in Siebenbürgen geboren, komponiert György Ligeti schon im Alter von 14 Jahren erste Klavierstücke. Nach dem Abitur 1941 will er ursprünglich Physik studieren, kann sich sein Leben ebenso als Wissenschaftler wie als Komponist vorstellen.

Der Numerus clausus für jüdische Studenten verhindert die Physikerlaufbahn, er geht ans Konservatorium zunächst in Cluj (Klausenburg), später an die Budapester Musikhochschule, wo er Schüler von Veress, Járdányi und Farkas wird. Nach dem Diplom bleibt er der Hochschule als Lehrer für Musiktheorie bis 1956 treu. Dann verlässt Ligeti Ungarn, wendet sich zunächst nach Wien, später nach Köln, wo er im elektronischen Studio des WDR arbeitet. Sowohl persönlich als auch kompositorisch markiert diese Entscheidung den entscheidenden Einschnitt – er bekommt Anschluss an die Avantgarde. Als Mitarbeiter der Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik ist er bald nicht mehr wegzudenken aus der heterogenen Szene der zeitgenössischen Komponisten in Deutschland. 1973 wird Ligeti zum Professor für Komposition in Hamburg berufen. Am 12. Juni 2006 stirbt er nach langer, schwerer Krankheit in Wien.

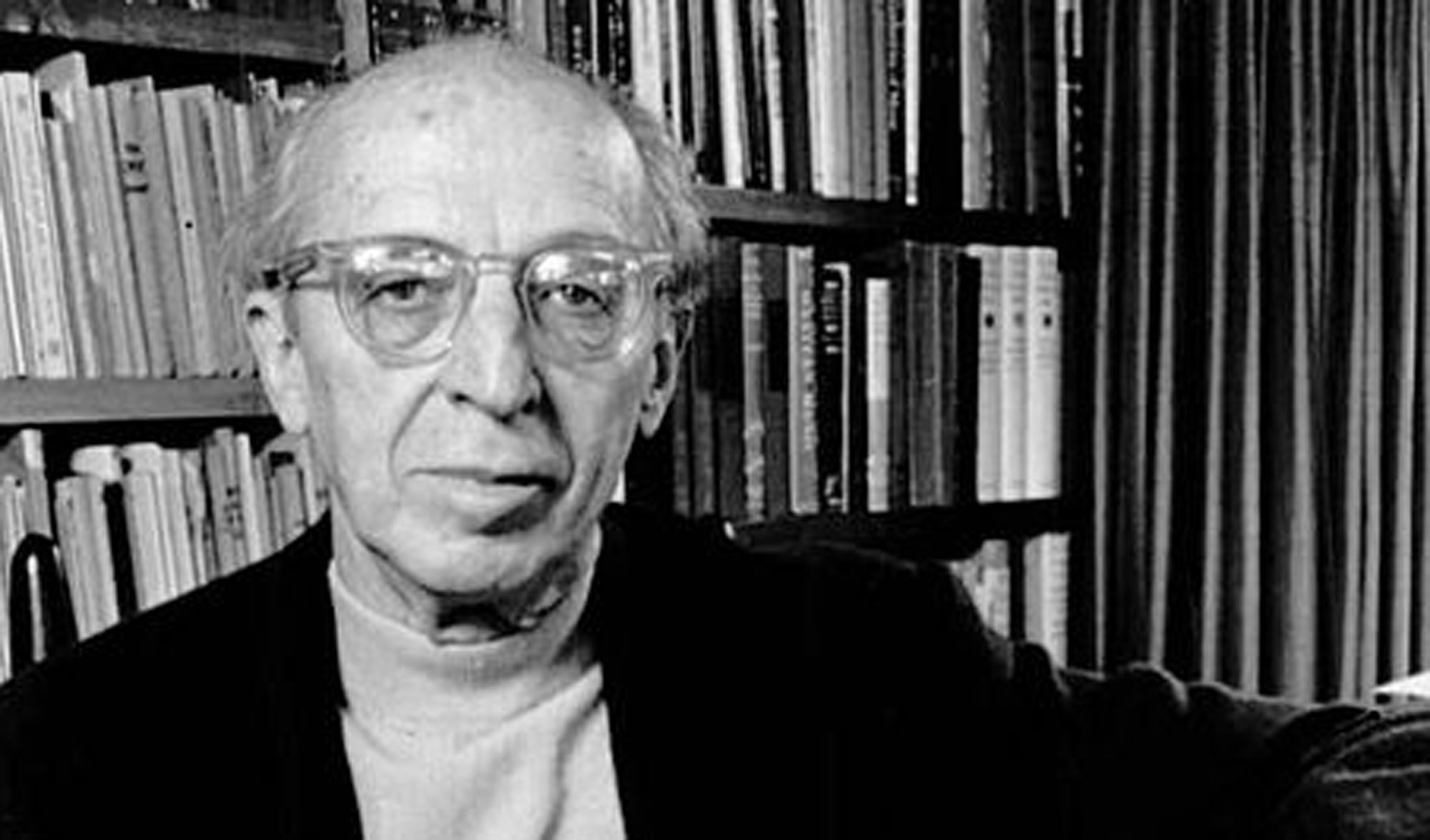

Aaron Copland

Konzert für Klarinette und Streichorchester mit Harfe und Klavier

Aaron Copland, 1970

Traditional, Klassik, Jazz

Zwischen zwei orchestralen Sätzen, langsam und schnell, rangiert eine längere Solokadenz als eigener Satz, eine musikalische Architektur, die etwa auch Dmitri Schostakowitsch im ersten Violoncellokonzert verwendet. „Langsam und ausdrucksvoll“ soll das Konzert beginnen. „Ich glaube, dass alle weinen werden“, war sich Copland bereits 1947 sicher, als er die „bittersüße, grundsätzlich diatonische Lyrik“ (Philip Ramey) in Noten setzte. Erste Anklänge an den Jazz tauchen in der Solokadenz auf, wo sie sich mit diversen Volksmusiktraditionen Südamerikas vermischen und zugleich auf die Themen des Finales vorausweisen. Die Kadenz ist traditionell das virtuose Spielfeld des Solisten. Auch darin hält sich Copland an die Gepflogenheiten: „Sie ist zwar nicht so frei wie in vielen traditionellen Konzerten, aber ich war der Meinung, dass sie durchaus Spielraum für Interpretationen lässt, auch wenn ich den Ablauf ziemlich genau festgelegt habe.“

Danach geht auch im Orchester die Post ab. „Ziemlich schnell“ bohrt sich ein heftiges Synkopengewitter ins Ohr des Hörers. Copland baut eine kulturelle Brücke: „Es findet eine – unbewusste – Fusion zwischen Elementen nord- und südamerikanischer populärer Musik statt.“

Die mit der Klarinette korrespondierenden Soloinstrumente Klavier und Harfe haben vor allem perkussive Funktion, ebenso wie die Kontrabässe, deren Saiten beim Pizzikato geräuschvoll aufs Griffbrett aufzuschlagen haben. Die Wogen glätten sich nach C-Dur, um schlussendlich der Klarinette einen eindrucksvollen Abgang zu ermöglichen. Da ist Gershwins berühmte Rhapsody in Blue nicht weit!

Sergei Prokofjew

„Romeo und Julia“ – Szenen aus dem Ballett op. 64

Dieser Morgen bringt uns einen düstern Frieden, und die Sonne selbst scheint trauernd ihr Haupt verhüllt zu haben - - Geht, und erwartet unsre Entscheidung, was in diesem unglüklichen Handel Strafe und was Verzeihung verdient - - Ihr aber, getreue Liebende, die ein allzustrenges Schiksal im Leben getrennt, und nun ein freiwilliger Tod auf ewig vereiniget hat, lebet, Juliette und Romeo, lebet in unserm Andenken, und die späteste Nachwelt möge das Gedächtniß eurer unglüklichen Liebe mit mitleidigen Thränen ehren!

William Shakespeare, „Romeo und Julia“, Schlussmonolog des Fürsten von Verona (deutsch von August Wilhelm Schlegel)

Julia als Kind: Kaum zu fassen, das Girl, wie ein Wirbelwind schießt Julia durch den Morgen, spiegelt sich kurz im Wasser des Brunnens, träumt den Traum aller jungen Mädchen. Prokofjew leiht ihr die Flöte, kammermusikalisch filigran begleiten die „Freundinnen“.

Szene. Die Straße erwacht. Zögernd tänzeln die ersten Sonnenstrahlen zwischen die Füße der Frühaufsteher.

Tanz am Morgen: Er kündet von einem frischen Tag. Hoffnung keimt, doch immer drohen die Marschrhythmen.

Masken: Der abendliche Auftritt Romeos und seiner Freunde auf dem Ball der Capulets, verkleidet nach Art des Karnevals mit Masken, ist an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Romeos Übermut ist herzlich, sein Selbstbewusstsein gründet auf eigener Kraft, nicht auf der Erniedrigung eines Gegners. Peter, der später mit dem Wolf tanzt, könnte sein kleiner Bruder sein. Die Burschen wollen bloß Spaß haben, den Streit der Alten verstehen sie kaum. Artig tänzeln sie auf dem fremden Parkett. Das zweite Ich ist augenscheinlich eine reizvolle Variante der eigenen Identität.

Romeo und Julia: Ja, es könnte so schön sein. Äußerst delikat blickt Prokofjew auf den allerersten Flirt zwischen Romeo und Julia zurück: Nach beiderseits zickigen Momenten ergießt sich die Musik in breitem lyrischem Strom. Der Schachspieler Prokofjew hatte nach eigenem Bekunden anfangs seine Probleme damit. Er hielt lyrische Musik für ungeeignet, wenn schon nicht komponiert, so doch wenigstens öffentlich aufgeführt zu werden. Wie weit er in dieser Frage inzwischen gereift ist!

Tybalts Tod: Musikalisch das martialischste Stück des ganzen Balletts. Wie ein Sog zieht das Unheil alles und alle in Bann. Brutale Schläge, die lähmen, die Angst machen. Die irgendwie berauschen?

Tanz der jungen Mädchen: Im Ballett tanzen ihn die jugendlichen Freundinnen Julias mit artiger Eleganz. Sie sind auf dem Maskenball exotisch verkleidet als Antillenschönheiten, eine jede trägt eine Lilie in der Hand.

Romeos Abschied von Julia: Nach der Bluttat Romeos bleibt dem jungen Paar nur die Trennung, Schmerz ohne Sentimentalität. Der Abschied ist eine leise Sache. „Um nicht schlüpfrig zu werden, suchte der Komponist eine reine, lichte Musik“ (Prokofjew, 1935). Musikalisches Material aus dem dritten Akt führt uns in Julias Schlafzimmer, lässt uns an ihren Träumen teilhaben, zeichnet den Schmerz des seine Geliebte verlassenden Romeo, malt seine vollmundigen Wiederkommensbekundungen.

Am Ende ist Julia allein, die Musik dreht sich gemeinsam mit ihr buchstäblich auf der Stelle. Einer anderweitigen Verheiratung versucht sie, durch Scheintod zu entkommen.

Julias Tod: Rasend vor Schmerz, eilt Romeo zurück nach Verona, um an ihrer Seite zu sterben. Im Grabgewölbe sieht er die leblose Julia liegen und erdolcht sich. Julia erwacht und folgt ihm in den Tod. Julias Mutter, die Gräfin Capulet, steht vor den Trümmern ihres Lebens.

Kurzbiographien, Abendbesetzung

Lahav Shani

Seit der Saison 20/21 ist Lahav Shani Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra, und hiermit die Nachfolge von Zubin Mehtas, der diese Position 50 Jahren innehielt. Shani ist seit 2017 auch Hauptgastdirigent der Wiener Symphoniker.

Shanis enge Beziehung zum Israel Philharmonic Orchestra begann vor über 10 Jahren. Er debütierte mit dem Orchester im Alter von 16 Jahren und führte 2007 das Tschaikowsky-Pianokonzert unter der Leitung von Zubin Mehta im Alter von 18 Jahren auf. Anschließend spielte er regelmäßig als Kontrabassist mit dem Orchester. Nach dem er den Internationalen Dirigentenwettbewerb Gustav Mahler in Bamberg im Jahr 2013 gewann, lud ihn das Orchester ein, die Konzerte zur Saisoneröffnung zu dirigieren. Seitdem kehrt er jedes Jahr sowohl als Dirigent als auch als Pianist an das Orchester zurück, um unter anderem das Abschlusskonzert der Feierlichkeiten zum 80-jährigen Jubiläum des Orchesters im Dezember 2016 zu leiten.

Shani wurde 1989 in Tel Aviv geboren und begann sein Klavierstudium im Alter von sechs Jahren bei Hannah Shalgi, bevor er mit Prof. Arie Vardi an der Buchmann-Mehta School of Music fortfuhr. Anschließend studierte er das Dirigieren bei Prof. Christian Ehwald, sowie Piano bei Prof. Fabio Bidini an der Musikakademie Hanns Eisler in Berlin; und wurde während seiner Zeit dort von Daniel Barenboim betreut.

Shani arbeitet regelmäßig mit der Staatskapelle Berlin zusammen, sowohl in Opernproduktionen, an der Staatsoper Berlin, als auch für symphonische Konzerte. Zu den jüngsten und kommenden Höhepunkten in der Rolle des Gastdirigenten zählen Engagements mit den Wiener Philharmonikern, dem Gewandhausorchester, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, den Berliner Philharmonikern, dem London Symphony Orchestra, dem Boston Symphony Orchestra, dem Royal Concertgebouw Orchestra, dem Philadelphia Orchestra, dem Budapest Festival Orchestra, dem Orchestre de Paris und dem Philharmonia Orchestra.

Martin Fröst

Martin Fröst ist international als hochvirtuoser Klarinettist, origineller Musikvermittler und inspirierender Dirigent bekannt. Das Streben nach der Neugestaltung klassischer Musik und die Suche nach neuen Herausforderungen zeichnen ihn ebenso aus wie ein umfassendes Repertoire. Es besteht aus gesetzten Klarinettenwerken, aber auch aus einer Reihe zeitgenössischer Kompositionen, für die er sich nachdrücklich einsetzt. Für sein Spiel wurde er 2014 als erster Klarinettist mit einer der höchsten musikalischen Auszeichnungen der Welt, dem „Léonie-Sonning-Musikpreis“, geehrt.

Als Solist konzertierte der aus Schweden gebürtige Musiker mit weltbekannten Orchestern wie dem New York und dem Los Angeles Philharmonic Orchestra, dem Gewandhausorchester Leipzig, den Münchner Philharmonikern und dem NDR-Elbphilharmonie Orchester. Beim RSB war er 2013 zum ersten Mal zu Gast. Regelmäßig arbeitet er mit Künstler:innen wie Yuja Wang, Janine Jansen und Roland Pöntinen zusammen. Er spielt bei internationalen Festivals und tourt durch ganz Europa, nach Nordamerika, Asien und Australien.

Martin Frösts Interesse gilt nicht nur der ständigen Neufindung der Musik, er setzt sich auch stark für musikalischen Erziehung ein. So gründete er 2019 die Martin-Fröst-Stiftung, die für Kinder und Jugendliche einen besseren Zugang zu Musikinstrumenten und -unterricht ermöglichen soll und bereits in Kenia und Madagaskar vertreten ist.

RSB-Abendbesetzung

Violine 1

Ofer, Erez

Nebel, David

Herzog, Susanne

Yoshikawa, Kosuke

Neufeld, Andreas

Bondas, Marina

Beckert, Philipp

Kynast, Karin

Tast, Steffen

Morgunowa, Anna

Feltz, Anne

Yamada, Misa

Hildebrandt, Laura

Scilla, Giulia

Kang, Jiho

Heidt, Cathy

Violine 2

Contini, Nadine

Simon, Maximilian

Drop, David

Petzold, Sylvia

Draganov, Brigitte

Eßmann, Martin

Buczkowski, Maciej

Hetzel de Fonseka, Neela

Bauza, Rodrigo

Färber-Rambo, Juliane

Palascino, Enrico

Leung, Jonathan

Guiller, Antoine

Marquard, David

Viola

Regueira-Caumel, Alejandro

Adrion, Gernot

Silber, Christiane

Zolotova, Elizaveta

Markowski, Emilia

Drop, Jana

Doubovikov, Alexey

Montes, Carolina

Nell, Lucia

Shin, Hyeri

Balan-Dorfman, Misha

Kantas, Dilhan

Violoncello

Eschenburg, Hans-Jakob

Riemke, Ringela

Breuninger, Jörg

Weiche, Volkmar

Boge, Georg

Weigle, Andreas

Bard, Christian

Kipp, Andreas

Kalvelage, Anna

Kim, Jean

Kontrabass

Wagner, Marvin

Schwärsky, Georg

Buschmann, Axel

Ahrens, Iris

Gazale, Nhassim

Nejjoum-Barthélémy, Mehdi

Thüer, Milan

Wheatley, Paul

Flöte

Uhlig, Silke

Döbler, Rudolf

Schreiter, Markus

Kronbügel, Annelie

Oboe

Esteban Barco, Mariano

Grube, Florian

Vogler, Gudrun

Herzog, Thomas

Klarinette

Link, Oliver

Pfeifer, Peter

Zacharias, Ann-Kathrin

Pfanzelt, Barbara

Saxophon

Elßner, Karola

Fagott

Kofler, Miriam

Voigt, Alexander

Okulmus, Vedat

Kopf, Mario

Horn

Kühner, Martin

Holjewilken, Uwe

Klinkhammer, Ingo

Mentzen, Anne

Stephan, Frank

Hetzel de Fonseka, Felix

Trompete

Dörpholz, Florian

Ranch, Lars

Niemand, Jörg

Gruppe, Simone

Hofer, Patrik

Posaune

Manyak, Edgar

Hauer, Dominik

Lehmann, Jörg

Tuba

Gionanidis, Vikentios

Harfe

Edenwald, Maud

Schlagzeug

Schweda, Tobias

Tackmann, Frank

Morbitzer, Wolfgang

Grahl, Christoph

Pauke

Wahlich, Arndt

Klavier

Gneiting, Heike

Inagawa, Yuki

Kooperationspartner

Radioübertragung am 11.06. um 20:03 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur

Martin Fröst tritt mit freundlicher Genehmigung von Sony Classical, einem Label von Sony Music Entertainment, auf.

Bild- und Videoquellen

Portrait Laha Shani © Marco Borggreve

Portrait Martin Fröst © Mats Bäcker

Bilder Orchester und Probenbilder © Peter Meisel