Positive Renitenz

Scheinbar verstimmte Instrumente, okarina-spielende Schlagzeuger und Naturtonreihen der Hörner gegen das „normale“ Orchester. Ligetis Violinkonzert (1990) ist ein faszinierendes Klangexperiment, das den Ausbruch wagt aus dem normierten, „wohltemperierten“ Tonsystem Europas, indem es sich mit Naturtonreihen verbündet. Ligeti führt uns vor Ohren, worauf wir verzichten müssen angesichts der zwölf gleichmäßig verteilten Halbtöne der Oktave.

„In der Musik darf es keine gleichgültigen Klänge geben.“ Wie gerufen passt auch zu Ligeti, was dem polnischen Komponisten Lutosławski eine Selbstverständlichkeit war. Das Konzert für Orchester nimmt nicht nur dem Namen nach Bezug auf Béla Bartók. Es vereint anno 1954 auf überzeugende Weise alle neoklassizistischen Strömungen des frühen 20. Jahrhunderts in einem so originären wie kaleidoskopischen Werk.

Fast selbstverständlich reiht sich Beethovens gar nicht gottgefälliger Titan „Prometheus“ in die Reihe jener Persönlichkeiten ein, die danach trachten, die Menschen im besten Sinne an und über ihre Grenzen zu führen.

Texte von Steffen Georgi ©

Podcast „Muss es sein?“

Beethoven

Die Geschöpfe des Prometheus

Das Thema – es klingt wie der Inbegriff eines glücklichen Lächelns – bildet die Keimzelle von insgesamt vier Werken Beethovens.

Doch seine Geschöpfe weinen um ihn, angesichts des Leblosen lernen sie, Trauer zu erleben. Thalia, die lachende Muse, und ihr Gefolge samt Pan und seinen Satyrn holen Prometheus zurück ins Leben.

Max Klinger (1857-1920), „Der befreite Prometheus“ aus »Brahmsphantasie« - Opus XII

Göttervater Zeus beobachtet das Treiben des unverschämten Titanen mit Argwohn. Als der gar einige der Götterfunken von Zeus‘ Wagen stiehlt, um den Menschen ihre angeborene Unwissenheit, Dunkelheit und Kälte zu lindern und ihnen das Feuer zu bringen – Sinnbild für Erleuchtung, Erkenntnis, Wärme und Licht, aber auch für Macht und Erneuerung – trifft Prometheus der Zorn des Zeus. Töten mit seinem Blitz kann er den unsterblichen Titan nicht, er lässt ihn entführen und zwar nicht ans Kreuz nageln, aber an eine Felswand im Kaukasus schmieden. Dort frisst ein Adler täglich seine Leber, die des Nachts wieder nachwächst. Erst ein Pfeil des Herakles, der den Adler ereilt, befreit Prometheus von seinen Qualen. In diesem Schicksal steckt alles drin: die Empörung über Machtanmaßung aller Art, die Tugenden wie auch die Grausamkeiten der Götter – jener der monotheistischen Religionen genauso wie derer der Naturreligionen – die Emanzipation des Menschen aus der Nacht der Unwissenheit.

Vor allem aber verkörpert der Titan den Zweifel an der Notwendigkeit des So-und-nicht-anders-Seins der Welt. Prometheus ist Ideenreichtum, Tatkraft, Unerschrockenheit, Unbeugsamkeit, Verletzlichkeit, Gerechtigkeit.

Max Klinger (1857-1920), „Entführung des Prometheus“ aus »Brahmsphantasie« - Opus XII

Euch werde Licht!

Beethoven und nicht nur er erkoren sich Prometheus zum Helden schlechthin. So war es vor allem das Ballett „Prometheus“ op. 43 – eine Gattung, die man Beethoven trotz eines zehn Jahre vorausgegangenen „Ritterballettes“ zum Bonner Karneval 1791 kaum zugetraut hätte –, welches dem jungen Komponisten in Wien 1801 die Gunst des aufgeklärten Publikums bescherte. In der Tat sah er seine Mitwirkung an dem Ballett des damals in Wien hoch angesehenen Impresarios und Choreographen Salvatore Viganò (1769-1821) als eine glänzende Gelegenheit, die eigene aufklärerische Gesinnung, die sich strikt außerhalb der institutionalisierten Religionen wusste, zum Ausdruck zu bringen. Viganò, der von 1799 und 1803 in Wien wirkte, wurde 1811 Ballettdirektor an der Mailänder Scala.

Das Ballett „Gli uomini di Prometeo ossia La forza della musica e della danza“ (Die Menschen des Prometheus oder Die Kraft von Musik und Tanz), zu dem der damals bereits berühmte Beethoven auf Einladung Viganòs die Musik komponierte (und ihr im Untertitel selbstbewusst die Priorität einforderte), wurde am 28. März 1801 im Theater am Kärntner Tor in Wien uraufgeführt und in der Spielzeit 1801/1802 weitere 28-mal wiederholt – für eine Produktion in der damaligen Zeit ein großer Erfolg. Umfangreiche Skizzen belegen, wie genau der Tonsetzer die Aufgabe genommen hatte. Folgerichtig nörgelte die Kritik über die Musiklastigkeit des Ballettes und das daraus folgende, angebliche Fehlen von kurzweiligem Unterhaltungswert. In der Tat erwies und erweist sich die Musik für ein getanztes Ballett als einigermaßen sperrig. Und so ist es heute zumeist üblich, lediglich die Ouvertüre, das erste von neun Werken dieser Gattung aus Beethovens Feder, im Konzertsaal aufzuführen. Die gesamte Musik besteht aus Ouvertüre und Introduktion sowie sechzehn musikalischen Nummern und gewährt einen faszinierenden Einblick in Beethovens sinfonische Werkstatt. Bereits die Ouvertüre (langsam – schnell) nimmt den positiven Ausgang der Handlung vorweg. Die Themen stehen ganz im Geiste der kurz zuvor vollendeten Sinfonie Nr. 1.

György Ligeti – Violinkonzert

Das Miterleben von klanglichen Grenzregionen

Das wie stets bei Ligeti sorgfältig ausbalancierte Orchester hat nur Kammerorchesterstärke, beschäftigt jedoch ein vielschichtiges Schlagwerk. Dort sind neben Becken, Glocken, Gong und Trommeln auch die Melodieinstrumente Glockenspiel, Xylophon, Marimbaphon und Vibraphon vertreten. Als Besonderheit schreibt Ligeti zwei Lotosflöten vor – im Schlagzeug! Doch damit nicht genug. Auch die Holzbläser haben außer ihren normalen Instrumenten weitere zu spielen: die beiden Flötisten greifen jeweils zusätzlich zur Blockflöte, die Oboisten, Klarinettisten und Fagottisten blasen außerdem Okarinas. Ligeti schreibt in der Partitur: „Die Okarinas spielen im zweiten und vierten Satz einfache Melodien. Die Intonation kann schwanken. Im forte verschiebt sich die Intonation nach oben. Diese Erhöhung soll nicht korrigiert werden, das Anblasen soll forte bleiben.“ Selbst die Hörner und Posaunen sind aufgefordert, Naturtöne zu spielen. Ligeti verlangt, dass „die rechte Hand die Intonation nicht korrigieren“ soll.

Vor allem aber die Solovioline und die erste Orchesterbratsche erhalten spezielle Aufgaben.

Beide Instrumente werden anders eingestimmt als das übrige Orchester (Skordatur = Umstimmung). Die Violine bezieht ihre E-Saite auf den 7. Naturflageolettton über der leeren G-Saite des Kontrabasses. Dieser Ton ist deutlich höher als das normale „e“. Davon ausgehend stimmt die Violine in reinen Quinten. Die erste Bratsche erhält ebenfalls einen Bezugston vom Kontrabass, was dazu führt, dass die Bratsche tiefer gestimmt ist als das übrige Orchester. Ligeti: „Um Intonationsschwankungen zu reduzieren, spielen die beiden Skordatur-Solisten stets ohne Vibrato und achten darauf, sich bei den gegriffenen Tönen nicht an das Orchester anzupassen.“

Violine und Okarinas

Für den ersten Satz, Praeludium – Vivacissimo luminoso, verlangt der Komponist, das gelegentliche Nichtansprechen der Flageoletttöne absichtlich in Kauf zu nehmen, um den „gläsern schimmernden Charakter des Satzes“ zu erreichen, der „den Eindruck von Zerbrechlichkeit und Gefahr“ erzeugen soll.

Der zweite Satz beginnt mit einer feierlich-schönen Melodie, von der Violine zunächst allein und einstimmig vorgetragen, später archaisch-fein vom Orchester begleitet. Plötzlich brechen in diesen holden Zauber die vier Okarinas ein.

Fröhlich pfeifend stimmen die Okarinas ihr Landsknechtsliedlein an, überrumpeln die Violine, die mit spitzen Pizzikato-Schreien opponiert. Nach einiger Erregung beharrt der Solist noch einmal mit Nachdruck auf seiner Melodie, um wiederum von den Okarinas ausgepfiffen zu werden, diesmal verstärkt um Piccolo- und Lotosflöten. Gegen diese mittelalterliche Straßenmusik blasen die Hörner unbeirrt eine Naturtonreihe. Die Reibungen grenzen ans Befremdliche.

Permanente chromatische Abwärtsskalen der Streicher und Liegetöne der Bläser treiben die Violine „presto fluido“ durchs Intermezzo, den dritten Satz.

Es folgt als vierter Satz eine Passacaglia über einem Thema der Klarinetten. Die Violine berührt das Klangkontinuum nur ganz behutsam und am äußersten Rand, in extremer Höhe. Abrupt, aber einhellig fährt das Orchester dazwischen, „wie ein schriller Schrei“, „sehr grob und rhythmisch zerhackt“ sollen die Störungen klingen. Wieder bereitet die allgemeine Erregung den Boden für die Okarinas, die Lotos- und die Blockflöten. Der Solist stemmt sich dagegen mit vehementer Kraft: „ffffffff“ schreibt Ligeti vor.

Appassionato heißt der fünfte Satz und spielt wie der erste mit Flageoletteffekten. Doch auch die heftig-rohen Brutalitäten fehlen nicht, markiert durch extreme Lautstärkeakzente. Musik aus allen Sätzen defiliert vorbei, bis eine große Abwärtsbewegung den Raum freigibt für eine ausgedehnte Kadenz des Solisten. Sie kann so gespielt werden, wie sie komponiert ist, aber auch vom Solisten frei erfunden sein. Ligeti verlangt nur, dass Material aus allen Sätzen darin vorkommen muss, dass sie permanent hektisch klingen und am Schluss aberwitzig virtuos sein soll. Ohne richtigen Schluss wird die Kadenz plötzlich vom Orchester unterbrochen und das Konzert mit wenigen Resttönen zu Ende geführt.

Wissenschaftler und Komponist

Das Miterleben von klanglichen Grenzregionen kann gerade auf den mit solchen Dingen unerfahrenen Hörer eine ungeheuer suggestive Spannung ausüben. Das weiß Ligeti und er spielt damit. Aber er ist kein wilder Provokateur.

1923 in Siebenbürgen geboren, komponierte György Ligeti schon im Alter von 14 Jahren erste Klavierstücke. Nach dem Abitur 1941 wollte er ursprünglich Physik studieren, konnte sich sein Leben ebenso als Wissenschaftler wie als Komponist vorstellen. Der Numerus clausus für jüdische Studenten verhinderte die Physikerlaufbahn, er ging ans Konservatorium zunächst in Cluj (Klausenburg), später an die Budapester Musikhochschule, wo er Schüler von Veress, Járdányi und Farkas wurde. Nach dem Diplom blieb er der Hochschule als Lehrer für Musiktheorie bis 1956 treu. Dann verließ Ligeti Ungarn, wandte sich zunächst nach Wien, später nach Köln, wo er im elektronischen Studio des WDR arbeitete.

Sowohl persönlich als auch kompositorisch markiert diese Entscheidung den entscheidenden Einschnitt – er bekommt Anschluss an die Avantgarde. Als Mitarbeiter der Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik ist er bald nicht mehr wegzudenken aus der heterogenen Szene der zeitgenössischen Komponisten in Deutschland. 1973 wird Ligeti zum Professor für Komposition in Hamburg berufen. Am 12. Juni 2006 stirbt er nach langer, schwerer Krankheit in Wien.

Witold Lutosławski – Konzert für Orchester

Solowerk für alle

Ein solches Werk kann nicht Sinfonie, nicht Suite oder anders heißen, sondern eben „Konzert für Orchester“ – also „Solowerk für alle“, an sich ein Paradoxon –, weil es auf dem konzertierenden Prinzip beruht, dem Mit- und Gegeneinander verschiedener Instrumente und -Gruppen, ein Prinzip, das ausgedehnt wird auf das gesamte Sinfonieorchester.

Außerdem greift Lutosławski Bartóks Verwurzelung im Ursprung jeglicher Musik, in der Volksmusik, auf, verwendet Lieder und Tänze aus der Provinz Masowsze. „Diese Musik besteht aus einer Kombination schlichter diatonischer Melodien mit nichttonalen, chromatischen Kontrapunkten und Harmonien“, beschrieb Lutosławski später sein Anliegen, von flachem Folklorismus natürlich ebenso weit entfernt wie Bartók. „Das eigentlich Erstaunliche an dieser Partitur jedoch bildet die bruchlose Verschmelzung folkloristischer Motivik und barocker Formprinzipien zu jener expressiven Dynamik, die das Werk so mitreißend durchglüht“ (Frank Schneider).

Monument und Miniatur

Lutosławskis Konzert für Orchester beginnt nach barockem Muster mit einer Intrada, deren Thema später im dritten Satz, einer Passacaglia, wiederkehrt. Die einleitende Intrada ist ihrerseits dreiteilig angelegt, wobei die kalte Klarheit der Eckteile die Volksmelodie im Zentrum regelrecht in die Zange nimmt. Doch die „leggiero“ überschriebene Melodie weiß sich zu wehren gegen den schweren Tritt des Pseudomarsches im 9/8-Takt. Anfangs sanfte Synkopen streben einem rituellen Ausbruch zu, wie er etwa in Strawinskys „Sacre du printemps“ vorgebildet ist. Der bedrückende Einstieg, ein auskomponiertes Auf-der-Stelle-Treten, wird endlich erlöst durch ein Bartóksches Signal, einen heftig auffahrenden Sekundschritt. Aufbruch! Bewegung! Was prompt passiert.

Capriccio, Notturno e Arioso, die drei Charakterüberschriften des zweiten Satzes, deuten auf dessen abwechslungsreiche Dreiteiligkeit hin. Das merkwürdig changierende Metrum aus 3/4-Takten mit gelegentlich eingeschoben 1/4-Takten, noch dazu hemiolisch (in Zweiergruppen) betont, geht einher mit flirrenden Tremoli und aparten Instrumentenkombinationen, zum Beispiel aus Piccoloföte, Harfe und Xylophon. Einerseits frappiert der Geräuschanteil, ein nervöses Rascheln, andererseits betört die hurtige Schwerelosigkeit des Elfentanzes, zart, luftig, kosmisch. Ein abrupter Bruch (Generalpause) mündet in eine 9/4-Passage, die aus dem ersten Satz hereinzuschwappen scheint. Das Motiv („in gleicher Bewegung“) mutet in der sphärischen Sternenstaubumgebung verstörend brutal an. Mit koboldhaftem Klarinettengeflimmer in glitzerndem Schlagzeuggewand kehrt zum Schluss der schelmische Capriccioton noch einmal wieder.

Auch das Finale suggeriert mit drei Überschriften – Passacaglia, Toccata e Corale – drei getrennte Abschnitte.

Jedoch dominiert das aus dem ersten Satz übernommene Passacaglia-Thema. Ganz fremd klingen anfangs die tiefen Harfentöne, assistiert von Kontrabässen und Klavier. Eine unvermutete D-Dur-Insel bildet sich heraus. Endlich schwingt sich eine Englischhornkantilene darüber. Sie nutzt die gleichen Rhythmuselemente wie im ersten Satz, die sich auch durch den zweiten Satz gezogen haben. Wie eine eiserne Klammer hält die Passacaglia die zappelnden Individuen zusammen, erstarrt schließlich in gläsernem Flageolettklang. Eine Toccata, freies Spiel entfesselter Kräfte, nichtsdestotrotz abgeleitet aus dem Passacagliathema, bringt motorische Entlastung, bevor die Holzbläser in den friedvollen Schlusschoral überleiten. Das Motiv klingt fast vertraut: d-es-c-b. Nur der letzte Ton ist alteriert, sonst wäre es d-es-c-h, das Anagramm von Dmitri Schostakowitsch.

Abendbesetzung, Kurzbiographien

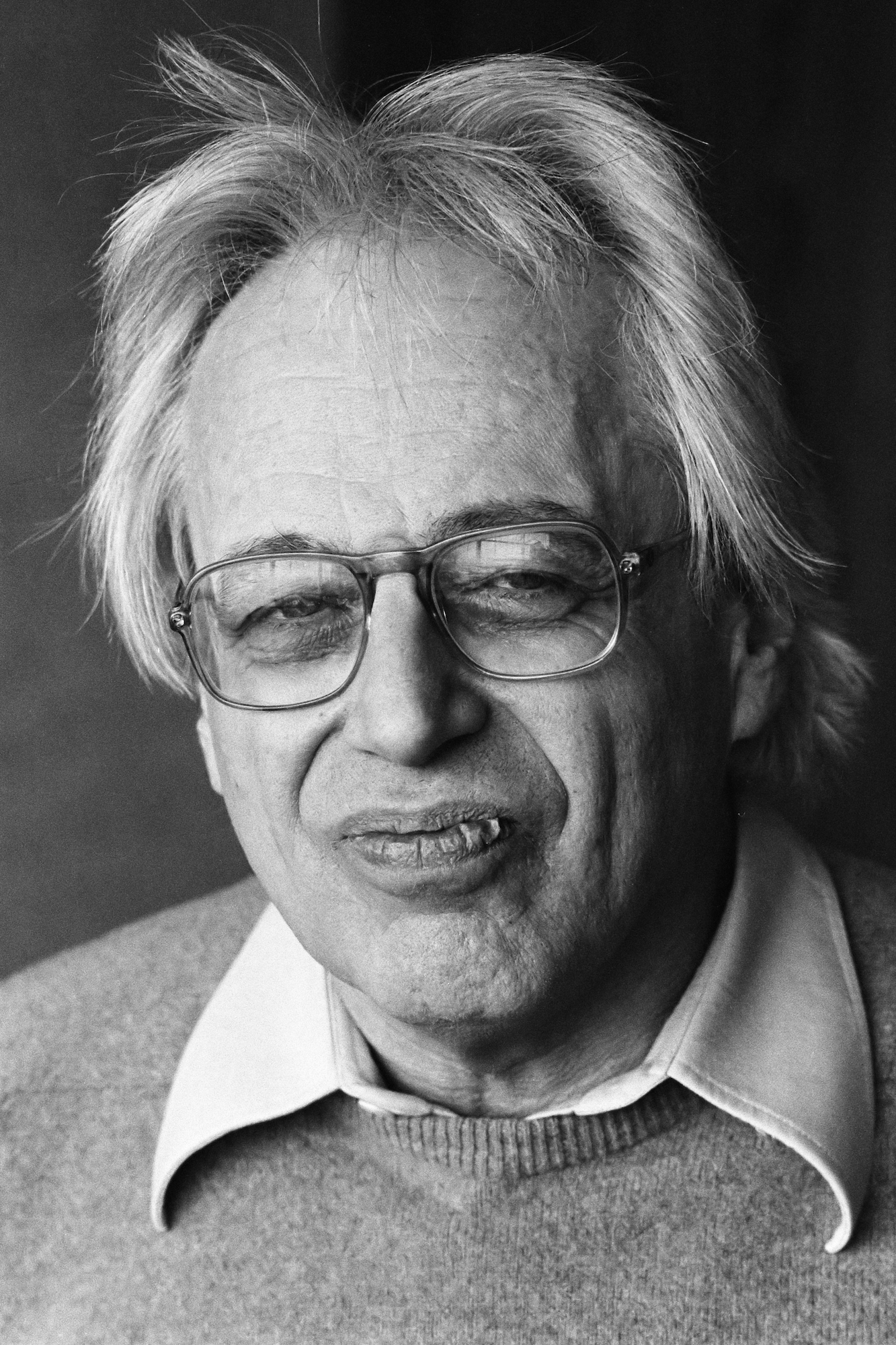

Karina Canellakis

Karina Canellakis ist zu einer der gefragtesten Dirigentinnen ihrer Generation geworden. Die Chefdirigentin des Netherlands Radio Philharmonic Orchestra ist seit 2020 Erste Gastdirigentin des London Philharmonic Orchestra sowie seit 2019 Erste Gastdirigentin des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (RSB).

In der Saison 2021/2022 gab sie ihr Debüt beim Gewandhausorchester Leipzig, dem Chicago Symphony Orchestra und dem HR-Sinfonieorchester und kehrte zum San Francisco Symphony, Royal Stockholm Philharmonic und Orchestre de Paris zurück. Im Sommer 2021 debütierte sie mit dem Boston Symphony in Tanglewood und mit dem Cleveland Orchestra beim Blossom Festival. Auf der Opernbühne dirigierte sie eine Neuproduktion von Tschaikowskys „Eugen Onegin“ am Théâtre des Champs-Élysées in Paris. Mit ihrem Niederländischen Rundfunkorchester gastierte sie im Concertgebouw mit Janáčeks „Kát'a Kabanová“. Den zweiten Akt von Wagners „Tristan und Isolde“ leitete sie bei der Königlichen Philharmonie Stockholm und den dritten Akt von Wagners „Siegfried“ mit den Wiener Symphonikern bei den Bregenzer Festspielen. Zuvor hat sie Opernerfahrungen gesammelt u.a. Mozarts bei „Don Giovanni“, „Die Zauberflöte“, „Le Nozze di Figaro“, David Langs „The Loser“ und Peter Maxwell Davies‘ „The Hogboon“.

Seit dem Gewinn des Sir Georg Solti Conducting Award im Jahr 2016 ist Karina Canellakis bei Orchestern auf der ganzen Welt zu Gast, darunter in London, Philadelphia, Hamburg, Montréal, Melbourne, Sydney, Toronto, Cincinnati, Minnesota und Detroit. Sie war die erste Frau, die 2019 die First Night of the BBC Proms in London mit dem BBC Symphony Orchestra dirigierte. Ebenfalls als erster Frau war ihr 2018 das Nobelpreiskonzert mit dem Royal Stockholm Philharmonic anvertraut worden.

Karina Canellakis begann ihre Karriere zunächst als Geigerin und Kammermusikerin, bis sie von Sir Simon Rattle ermutigt wurde, sich dem Dirigieren zu widmen. Zwei Jahre lang war sie Mitglied der Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker gewesen. Geboren und aufgewachsen in New York City, kann sie sich gleichwohl auf vielfältige familiäre Linien in verschiedenen Ländern Europas beziehen.

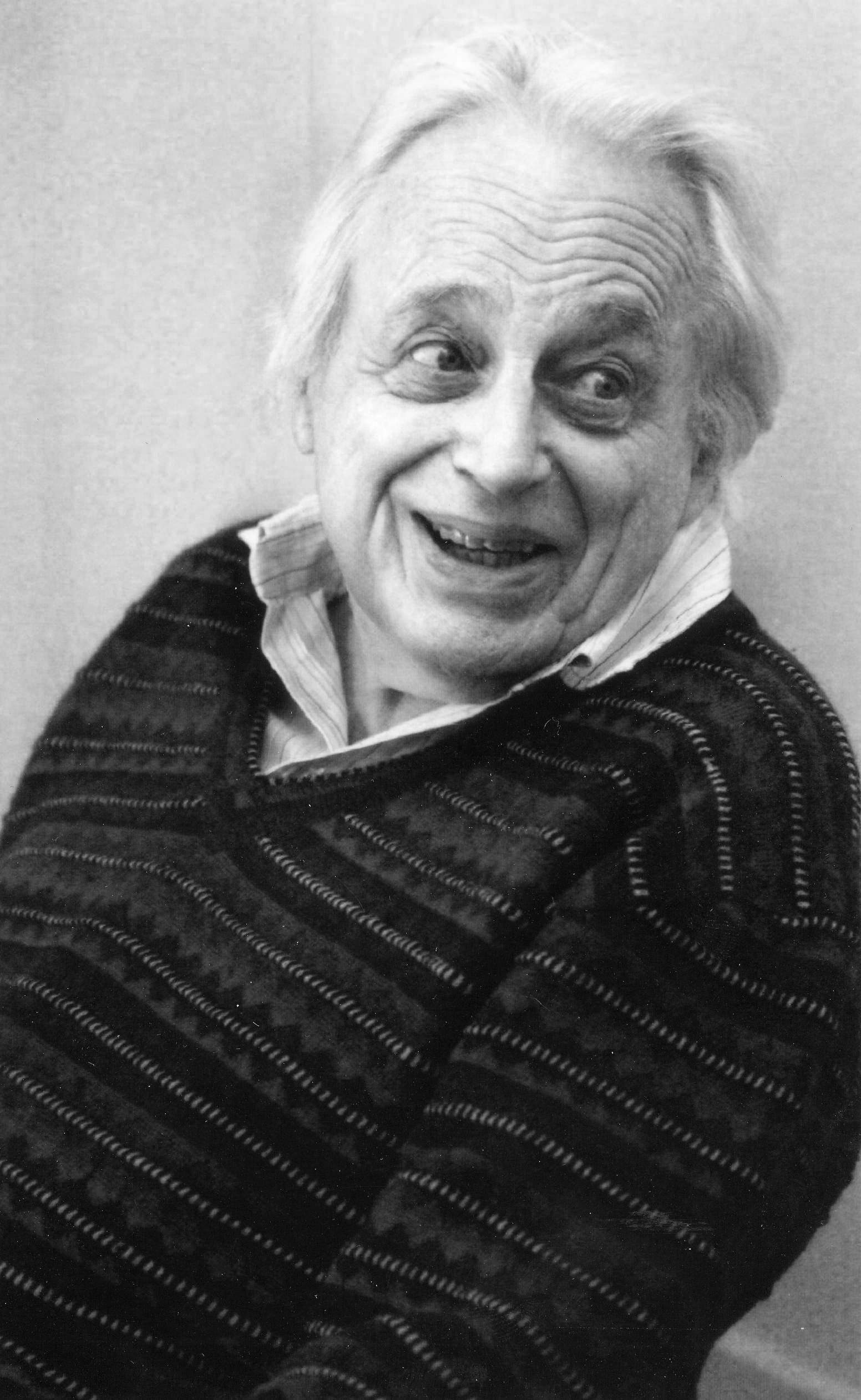

Augustin Hadelich

Augustin Hadelich hat sich als einer der großen Geiger seiner Generation etabliert. Neben seinen umfassenden Konzertaktivitäten in Nordamerika trat er weltweit mit namhaften Orchestern wie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Concertgebouworkest, London Philharmonic Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre National de Lyon, Orquesta Nacional de España, Oslo Philharmonic sowie der Academy of St Martin-in-the-Fields auf. Engagements in Fernost führten ihn zum Hong Kong Philharmonic Orchestra, Seoul Philharmonic und NHK Symphony Orchestra. Er war Artist-in-Residence in Bournemouth, beim Fort Worth Symphony Orchestra und beim Netherlands Philharmonic Orchestra. Sein Debüt bei den BBC Proms gab er 2016, bei den Salzburger Festspielen debütierte er 2018 und beim Verbier Festival 2021.

2021/2022 war er Artist in Residence des Frankfurter Museumsorchesters und Associate Artist des NDR Elbphilharmonie Orchesters in Hamburg. 2021 gab er sein Debüt bei den Berliner Philharmonikern. Beim RSB gastiert er heute zum ersten Mal.

Augustin Hadelichs Aufnahmekatalog enthält u.a. die Konzerte von Sibelius, Adès, Tschaikowsky, Lalo, Mendelssohn und Bartók. 2016 wurde er für seine Aufnahme des Violinkonzerts „L‘Arbre des songes“ von Dutilleux mit einem Grammy Award ausgezeichnet. Eine Einspielung der 24 Capricen von Paganini erschien 2018. 2019 folgte dann mit den Konzerten von Brahms und Ligeti sein zweites Album. Für seine CD „Bohemian Tales“ mit Dvořáks Violinkonzert, eingespielt mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, erhielt er einen Opus Classic Award. Mit Begeisterung wurde auch seine Aufnahme von Bachs Sonaten und Partiten von der Presse gefeiert.

Augustin Hadelich, heute amerikanischer und deutscher Staatsbürger, wurde 1984 als Sohn deutscher Eltern in Italien geboren. Er studierte bei Joel Smirnoff an der New Yorker Juilliard School. 2006 gewann er den Internationalen Violinwettbewerb in Indianapolis, 2009 in New York den prestigeträchtigen „Avery Fisher Career Grant“. 2015 gewann Augustin Hadelich den erstmalig ausgelobten Warner Music Prize. 2017 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der University of Exeter (UK) verliehen. Das Fachmagazin „Musical America“ wählte ihn 2018 zum „Instrumentalist of the Year“. Seit 2021 unterrichtet er an der Yale School of Music.

Augustin Hadelich spielt auf einer Violine von Giuseppe Guarneri del Gesù aus dem Jahr 1744, bekannt als „Leduc, ex Szeryng“, einer Leihgabe des Tarisio Trusts.

RSB-Abendbesetzung

Violine 1

Wolters, Rainer

Nebel, David

Herzog, Susanne

Neufeld, Andreas

Bondas, Marina

Beckert, Philipp

Drechsel, Franziska

Kynast, Karin

Tast, Steffen

Pflüger, Maria

Morgunowa, Anna

Feltz, Anne

Yamada, Misa

Toncic, Divna

Kang, Jiho *

Guillier, Antoine *

Violine 2

Kurochkin, Oleh

Simon, Maximilian

Drop, David

Petzold, Sylvia

Seidel, Anne-Kathrin

Draganov, Brigitte

Eßmann, Martin

Manyak, Juliane

Hetzel de Fonseka, Neela

Färber-Rambo, Juliane

Palascino, Enrico

Marquard, David *

Park, Taejun **

Viola

Regueira-Caumel, Alejandro

Adrion, Gernot

Silber, Christiane

Markowski, Emilia

Drop, Jana

Doubovikov, Alexey

Nell, Lucia

Kantas, Dilhan

Burmeister, Daniel *

Moon, Inha *

Livingston, Paul **

Zappa, Francesca **

Violoncello

von Gutzeit, Konstanze

Riemke, Ringela

Breuninger, Jörg

Weiche, Volkmar

Albrecht, Peter

Boge, Georg

Weigle, Andreas

Kipp, Andreas

Wittrock, Lukas *

Montoux-Mie, Romane **

Kontrabass

Wagner, Marvin

Rau, Stefanie

Schwärsky, Georg

Buschmann, Axel

Ahrens, Iris

Gazale, Nhassim

Nejjoum-Barthélémy, Mehdi

Zón, Jakub *

Flöte

Uhlig, Silke

Dallmann, Franziska

Schreiter, Markus

Oboe

Esteban Barco, Mariano

Grube, Florian

Herzog, Thomas

Klarinette

Kern Michael

Pfeifer, Peter

Korn, Christoph

Fagott

Kofler, Miriam

Gkesios, Thomas

Meisler, Nur

Horn

Kühner, Martin

Klinkhammer, Ingo

Mentzen, Anne

Stephan, Frank

Trompete

Ranch, Lars

Niemand, Jörg

Gruppe, Simone

Hofer, Patrik

Posaune

Hölzl, Hannes

Vörös, József

Hauer, Dominik

Lehmann, Jörg

Tuba

Neckermann, Fabian

Harfe

Edenwald, Maud

Viktoria, Gabriella **

Pauke

Wahlich, Arndt

Schlagzeug

Schweda, Tobias

Tackmann, Frank

Vehling, Hanno **

Azers, Juris **

Ko, Mynhie **

Klavier

Syperek, Markus **

Celesta

Inagawa, Yuki **

Blockflöten

Herzog, Julia **

Fröhlich, Susanne **

* Orchesterakademie

** Gäste

Kooperation

Ohne Radio.

rbbKultur hat die Aufzeichnung und Übertragung am 12. Februar 2023 sehr kurzfristig abgesagt.

Bild-und Videoquellen

Portrait Augustin Hadelich ©Yang Suxiao

Portrait Karina Canellakis © Mathias Bothor

Bilder Orchester © Peter Meisel